Diyarbakır, couleur basalte - 1

2 Février 2009

Diyarbakır, ville de plus d'un million d'habitants, située sur les rives du Tigre dans le Sud-Est de la Turquie, mérite bien qu'on lui consacre plusieurs billets tant la diversité de ses richesses, souvent cachées, est grande.

Pourtant, elle n'a pas très bonne réputation et les touristes y viennent peu nombreux. On la dit triste, peut-être en raison de la couleur du basalte très présente dans la ville.

Durant les années 1980 et 1990, elle a été le foyer de la résistance kurde. Ces derniers, venus des régions alentours pour s'y réfugier, représentent la majeure partie de sa population actuelle. La situation économique de Diyarbakır est très difficile, le chômage particulièrement élevé.

L'histoire de cette ville remonte à environ 1500 ans av. J-C. avec le royaume hourrite de Mitanni (peuple d'Asie Mineure, du sud caucasien semble-t-il) situé alors au nord de la Syrie actuelle. Les Ourartéens, les Assyriens, les Perses, Alexandre le Grand et ses successeurs en prennent possession tour à tour.

Les Romains la colonisent en 115 avant qu'elle ne soit conquise par les Arabes en 639. Le nom d'origine de la ville est Amida. La cité sera rebaptisée "Dıyar bakr", autrement dit "le royaume de Bakr", après que la tribu arabe des Beni Bakr s'y sera installé.

La vieille ville est ceinte d'une muraille circulaire dotée de quatre portes monumentales érigées aux quatre points cardinaux.

Dağ kapı, une des portes les plus connues de la ville de Diyarbakır

C'est donc dans la vieille ville que je vous emmène pour découvrir les coins connus et d'autres qui le sont bien moins. Hormis les grands axes, il est difficile de s'y retrouver dans le dédale des ruelles souvent sans nom.

L'Ulu Cami est sans nul doute la mosquée la plus connue. C'est Malik Şah, un des premiers sultans seldjoukides qui l'a fait construire en 1091.

Le plan de cette mosquée est rectangulaire et le style arabe. Au-dessus du porche d'entrée, un médaillon daté de 1179-1180, donc postérieur à la construction d'origine, représente un lion attaquant un taureau, symbole du Newroz, le jour de l'an kurde.

La taille de la cour intérieure est conséquente et les fontaines aux ablutions, au toit cônique, des plus étonnantes.

La façade opposée qui se dresse devant soi, une fois le porche franchi, comporte des piliers richement décorés et des frises de toute beauté.

Comme souvent dans les cours des mosquées, on rencontre des hommes qui s'installent là, pensifs, méditatifs...

La forme carrée du minaret est rare en Turquie. Après un incendie survenu en 1155, la mosquée a subi des modifications importantes.

L'intérieur, très sobre, ne présente pas d'intérêt particulier, si ce ne sont le mihrab et le minbar.

Non loin de là, de l'autre côté de l'avenue, on se laisse guider par le bruit pour trouver le quartier des métalliers et ferronniers. Cet univers, typiquement masculin, est bien sympathique.

Tout le monde veut être pris en photo, qu'on travaille ou qu'on fasse une pause.

Le marteau et l'enclume

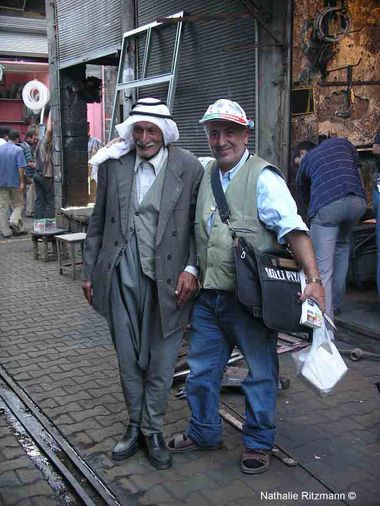

Ce fringuant octogénaire, recherchait une jeune femme pour se marier...

Les vendeurs de tombola viennent quodiennement proposer leurs billets ici aussi.

C'est là que Mustafa, mon ami kurde, né à Diyarbakır, tient boutique et vend du matériel aux artisans du coin.

Ses coordonnées m'ont été données à l'époque par un couple de français qui avait eu l'occasion de faire sa connaisance auparavant. Lors de mes deux virées à Diyar, c'est chez lui que nous avons été invitées à partager le dîner.

C'est l'occasion de faire connaissance avec toute la famille, Cemile, son adorable épouse, et les enfants, avec qui nous avons passé d'inoubliables moments.

Mustafa entourée de sa femme Cemile et de la petite dernière, Bursa

Demain, nous poursuivrons la visite de la vieille ville de Diyarbakır, à la découverte de quelques églises, d'autres mosquées et aussi de ses habitants...

/image%2F1181563%2F20190301%2Fob_fc4e9a_20180805-101051.jpg)

/image%2F1181563%2F20181201%2Fob_bb138f_img-0195.JPEG)

/image%2F1181563%2F20180522%2Fob_87107d_20180424-080830.jpg)

/idata%2F1511196%2F14-DECEMBRE-2009%2Fsud-est-284-copy.jpg)